観てきました。

公開日は生憎の仕事で観に行くことが叶わなかったこの作品。

各所で称賛の声が上がっていて、期待値がガンガン上がっていましたが

それを裏切らない、想像以上の仕上がりでした。

映画を観終わって、すぐに席を立てなかった。

色んな感情がグルグルとして、暑くもない劇場内でじんわりと汗をかいていたし、劇場から出てからも人気の少ないベンチで暫くボーっと座っていました。

観てきて1日経った今も、どう処理していいのか分からない、そんな感情が胸の奥で燻っている感じ。

以下、ネタバレを含む感想です。

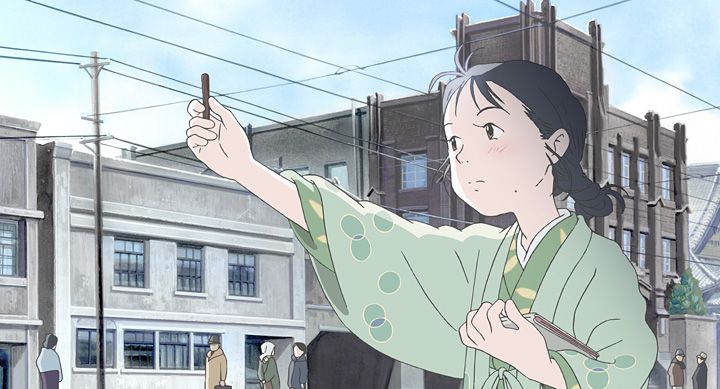

「この世界の片隅に」あらすじ

18歳のすずさんに、突然縁談がもちあがる。

良いも悪いも決められないまま話は進み、1944(昭和19)年2月、すずさんは呉へとお嫁にやって来る。呉はそのころ日本海軍の一大拠点で、軍港の街として栄え、世界最大の戦艦と謳われた「大和」も呉を母港としていた。

見知らぬ土地で、海軍勤務の文官・北條周作の妻となったすずさんの日々が始まった。夫の両親は優しく、義姉の径子は厳しく、その娘の晴美はおっとりしてかわいらしい。隣保班の知多さん、刈谷さん、堂本さんも個性的だ。

配給物資がだんだん減っていく中でも、すずさんは工夫を凝らして食卓をにぎわせ、衣服を作り直し、時には好きな絵を描き、毎日のくらしを積み重ねていく。ある時、道に迷い遊郭に迷い込んだすずさんは、遊女のリンと出会う。

またある時は、重巡洋艦「青葉」の水兵となった小学校の同級生・水原哲が現れ、すずさんも夫の周作も複雑な想いを抱える。1945(昭和20)年3月。呉は、空を埋め尽くすほどの数の艦載機による空襲にさらされ、すずさんが大切にしていたものが失われていく。それでも毎日は続く。

そして、昭和20年の夏がやってくる――。

物語のメインは絵を描くことが好きな少女、すず。

幼少期は、日常と非日常の境のような「ばけもん」や、祖母の家で見た座敷童(こちらの正体はリンだけど)との交流などの描写もある、夢見がちなおっとりとした女性が18歳で広島から呉へと嫁いでくるところから始まります。

戦争が題材の作品ではあるけれど、戦争がメインではなく。

あくまですずの生きた時代の人々の暮らしを、すずの目線で描いた自叙伝のような作品です。

映画「この世界の片隅に」の感想

僕は原作既読で観に行きました。

作品との出会いは3年ほど前かな。「5巻以内で完結するおすすめの漫画教えてくれ」みたいな2ちゃんねるのスレッドに挙げられていたのがきっかけでした。

「レベルE」や「プラネテス」みたいな有名作品が挙げられていくなかで、唯一知らなかったのが『夕凪の街 桜の国』という、こうの史代さんの作品。

もともと「はだしのゲン」や「火垂るの墓」のような戦争を題材とした作品には心打たれることが多く、辛いけれど目を背けてはいけないと感じていた僕としては、こんな優しいタッチの戦争を描いた作品があるのかと感銘を受けた事を思い出します。

そして、そのまま同作者の「この世界の片隅に」を手に取ったというわけです。

もちろん、ファンになったことは言うまでもありません。

「のん」の声がハマりすぎていた

主人公の「すず」を演じたのは能年玲奈、改め「のん」さん。

事務所とのゴタゴタやらで干された…?なんてのはこの方面に疎い僕でも知ってる話なんですが、とりあえずそれは置いといて。

声優初挑戦とのことで、正直上手いかと言われるとそうではなかったんだけれど…

すずの声はのんしかもうありえない!ってレベルでしっくりときましたね。

独特のゆるい、能天気な雰囲気がまさに「すず」。

原作ではセリフもナレーションも無く、ただ絵のみで表現されたシーンが数多く登場するのだけれど、そんなシーンにも映画ではすずのモノローグだったりセリフだったりと、上映中はほとんどが彼女の演技で占められています。

そんな中で「上手いとか下手とか、そういうのを超えた」素晴らしい演技を見ることができた気がします。

映画を観終わってから、再度原作を読み返したのですが、もう脳内では「のん」さんにキッチリ置き換わってました。それぐらいハマっているキャスティングでしたね。

戦時下の”日常”

この作品では、戦時の日本の前線”では無い”庶民の暮らしや風習が描かれていきます。

ユーモアある表現も多く、劇場では笑いも起きていました。戦争を題材にした映画としては異色なのだという事がここからも分かります。

「良い縁談だったから受けておいた」と幼少期に一度だけ会っただけの相手とあれよあれよ結婚することになるさまや、初夜についての祖母からの指南など、自由恋愛が当たり前の現代からみれば違和感を覚える描写だったり

どんどん少なくなっていく配給を、様々な工夫でしのいでいく様子であったり。

度重なる空襲警報が日常となって、「この音じゃ来ないわ、寝とれ」なんて発言や、激化する戦闘のなかでさえ、自身の携わった戦闘機のエンジンを自慢するすずの義父の言葉などなど。

ただただ戦争が恐ろしいものだ、という描写だけでなく、その時代に生きた人にとっては、それが日常の一部であったのだと分かる、戦争を知らない僕らが戦時中の様子を知れる貴重な映像になっているように感じました。

原作ではもちろん、この映画化においてもかなりの時代考証とロケハンを重ねたものである事は公式ガイドブックにも記載されています。

分かっているからこそ、辛い

戦時中の厳しさの中でも、健気に頑張っている姿が丁寧に描写されつつも、節目節目の日付表示に胸が締め付けられていきました。

それは僕が原作を既読だからとかそういう話ではなく、日本人なら誰もが知っているであろう8月15日の結末を分かったうえでの物語だからです。

下関への疎開へ向かう途中での爆発で、晴美とすずの右手を失うシーンから

厳しいながらも穏やかだった生活が、どんどん壊れていく。

特に印象深いのは、姑の径子に「人殺し!」となじられるシーンと、右手を失ったのだと実感する回想のシーン。特に後者は、たたみかけるような独白に鳥肌が立ちました。

玉音放送をラジオで聞いた後のすずの姿には、あれだけおっとりとした女性がここまでの感情を露わにする、させてしまう、戦争の恐ろしさや危うさを感じる姿に胸が痛みました。

それでも生きていく、強さと希望

そんな辛い状況の後でも、命ある限りは生きていく。

そんな描写には救われます。凄惨さだけじゃないのがこの作品の良さだと感じました。

謝罪を受け、和解した姑の径子との関係だったり、進駐軍が占拠を始めた街で、その環境に適応していく人々の強さ。

最後には戦災孤児の女の子を養子に連れ帰る、子に恵まれなかった北條夫妻に少しづつ希望が見えてくるようなラスト。

そして、エンドロールでは原作でも描かれなかった”その後”のカット。

グッと心を掴まれたままあっという間に過ぎた2時間でした。

原作との違い

大筋は原作通りの映画でしたが、大きく異なっていたのは遊郭のリンとの描写です。

映画では省略されましたが、原作では周作がすずとの結婚前、遊郭のリンとの関係があった事が描写されています。

もちろん、映画で描写されてなくても問題の無い構成になっていましたが、気になる方は是非原作も読んでみてください。

最後に

今年は自分でも驚くほど映画を観に行っています。

「シン・ゴジラ」「君の名は。」「聲の形」と世間的にもヒット作が多かったし、「planetarian」「GANTZ:O」「劇場版マジェスティックプリンス」と、個人的に好きな作品の劇場版も多かった中で、更に「この世界の片隅に」と、豊作すぎると言える年度ですね。

特に「この世界の片隅に」。

この作品はその中でも印象深いものとなりました。

本当に素晴らしかったし、一人でも多くの人に観てほしい作品です。

「この映画が見たい」の声が生んだ、100年先に伝えたい珠玉のアニメーション

クラウドファンディングで3,374名のサポーターから39,121,920円の制作資金を集めた本作。日本全国からの「この映画が見たい」という声に支えられ完成した『この世界の片隅に』は、長く、深く、多くの人の心に火を灯し続けることでしょう。100年先にも愛され続ける映画が、ここに誕生しました。

クラウドファンディングで達成されたこの映画化。

関わったすべての人に感謝したいです。

おわり